La folie lyrique

“Ce n’est pas

la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de

l’imagination. [1]»

Dans Le premier Manifeste du Surréalisme, les auteurs commencent leur

œuvre avec force et détermination et ils s’adressent à l’homme en tant que

« rêveur définitif, de jour un jour plus mécontent de son sort 2»,

c'est-à-dire ils demandent son attention en admettant que la société qu’il

habite vient d’arriver d’une horrible guerre qui a fini avec toutes ses

illusions et ses espoirs et qu’il se trouve enfin devant un horizon faible et

incertain. Il s’agit alors d’un homme qui rêve (ou qui doit au moins rêver)

d’une société distincte et libérée.

Alors, on lui exige de se

positionner devant son destin chargé d’imagination

et d’un esprit renouvelé. Puisque « parmi tant de disgrâces (…) il faut

bien reconnaître que la plus grande liberté d’esprit nous est laissée 3»,

les auteurs du Manifeste accordent à cette imagination un rôle extrêmement

puissant : il n’en reste que l’imagination pour arriver à la complète et

absolue libération de l’homme.

Cette première notion est

intimement liée à celle de folie.

Pour le Surréalisme, la folie c’est l’expression la plus fidèle, la plus féroce

et la plus légitime de l’imagination. En effet, ils s’affirment à considérer

les malades mentaux comme des « victimes de leur imagination4 ». De cette façon, la défense et la

considération de la folie, son étude et ses expressions seront contemplées comme

une source d’inspiration capitale, comme voie d’échappe même5.

|

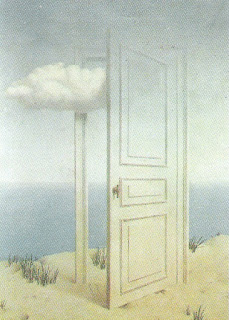

| La Victoire, R.Magritte |

Les surréalistes, fascinés par les expressions de la folie,

affirment que c’est effectivement là où l’inconscient se révèle ; la

pensée fonctionne librement en dehors de toute intervention consciente de la

réalité. À ce propos, Breton et Paul Éluard on élaboré des textes en simulant

des maladies mentales telles que le délire d’interprétation, la manie aiguë ou

la démence précoce6. D’après

Breton, l’esprit poétiquement orienté de l’homme « normal » est

capable de reproduire à grands traits les manifestations verbales les plus

paradoxales et excentriques. Cet esprit peut, selon lui, soumettre les

principales idées délirantes sans que cette pratique entraîne aucun trouble

durable et sans mettre en péril sa faculté d’équilibre non plus.

Cependant, on sait aussi que pendant l’aventure des Champs Magnétiques, les auteurs se sont

sentis effrayés, devant l’allure dangereuse que cela prenait ; au bout de

longues et fébriles séances créatrices, ils se sont persuadés que leur

intégrité psychique commençait à être menacée et ils ont refusé d’aller plus

loin. De même, et revenant à l’époque des sommeils, le groupe surréaliste a

arrêté les expériences collectives qui servent à trouver en eux les produits

d’une pensée dont ils ignorent l’existence dès qu’ils sont sortis du sommeil,

quand cette pratique devient aussi périlleuse et risquée. Par exemple, Benjamin

Péret, convaincu qu’il voit de l’eau, se jette à plat ventre sur la table et

semble nager. Robert Desnos, pour sa part, s’empare d’un couteau de cuisine et

poursuit Éluard et c’est Crevel qui, au cours d’une séance, invite les présents

à un suicide collectif.

Bibliographie d'intérêt:

TLATLI. S., La folie lyrique: essai sur le surréalisme et la psychiatrie, Paris, L'Harmattan, 2004.

La médecine mentale devant le surréalisme,Paris, Le point du jour, 1930.

SEBBAG. G., André Breton et l'amour-folie, Paris, Seuil, 2001.

BRETON. A., Nadja, Paris, Folio, 2007.

BRETON. A., L'amour fou, Paris, Folio, 1937.

BRETON. A. et SOUPAULT PH., L'immaculée Conception, Paris, Gallimard. 1930.

Comentarios

Publicar un comentario